GMAのこれまでとこれから:GMAのクリニカルパール探求

アダカラムインタビュー記事シリーズ

GMA 20年をこえる臨床知見からの提言

全国の先生方より、消化器および皮膚領域における最新の診療状況を踏まえた上で、様々な視点から顆粒球吸着療法(GMA)の日常診療における活用方法や工夫、メリットや課題についてお話いただきます。

IBD:炎症性腸疾患、UC:潰瘍性大腸炎、CD:クローン病、PP:膿疱性乾癬、PsA:乾癬性関節炎(関節症性乾癬)

※先生のご所属先および役職、治療指針等は掲載時点の情報です

新潟大学におけるIBD診療の実際

――新潟大学における炎症性腸疾患(IBD)患者数と近年の特徴を教えてください。

横山先生:患者数は、1年間で潰瘍性大腸炎(UC) が約350~400人、クローン病(CD)が約200人です。近年感じるのは患者さんの高齢化で、高齢発症に加え、長期間経過を診ているIBD患者さんが徐々に高齢化しているという状況もあります。

――消化器内科における若手医師の育成方針を教えてください。

横山先生:当院の消化器内科は、消化管と肝胆膵に広く対応しており、消化器疾患全般の診療が可能な総合消化器内科医の育成を基本方針としています。新潟県は他県と比較して医師数が少なく、地域の病院に着任した際に幅広い対応が望まれる側面もあります。そこでまずは、できるだけ多くの消化器疾患に対するトレーニングを行っています。IBD診療においては、内視鏡検査や合併症、免疫抑制による感染症への対策など、あらゆる内科的技量を必要とする疾患であることから、総合的なスキルアップに寄与するものと考えます。

その一方、大学は高い専門性も併せて要求されるため、特定の疾患に注力して、新たな治療法や診断法の開発を行うクリニカルサイエンティストの育成も目標としています。すなわち、消化器疾患に対する幅広い対応力と専門性の育成が、本学の特徴と捉えています。

――大学病院として様々な研究に取り組まれていますが、その中で川田先生が行われたCDとサルコペニアの関連についての報告をご紹介ください。

川田先生:CD患者さんは低栄養状態の場合が多く、サルコペニア予防の観点からもトータルマネジメントが求められます。その一環として、体組成分析装置を用いた健康状態の解析が期待されており、実際に体組成分析を行ったCD患者さん101例において検討したところ、40.6%に骨格筋量の低下、29.7%にサルコペニアの指標となる骨格筋量指数(SMI)の低下が認められました1)。そして、注目すべきは体脂肪率の高値が49.5%に認められた点であり、いわゆる隠れ肥満も少なくないことが示唆されました。サルコペニアは要介護状態への契機にもなり得るため、CD患者さんにおける適切な運動療法について知見を集積したいと考えています。

IBD診療(特にUC治療)における近年の傾向と課題、留意点

――近年のUC患者さんの特徴や傾向について教えてください。

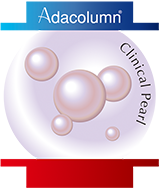

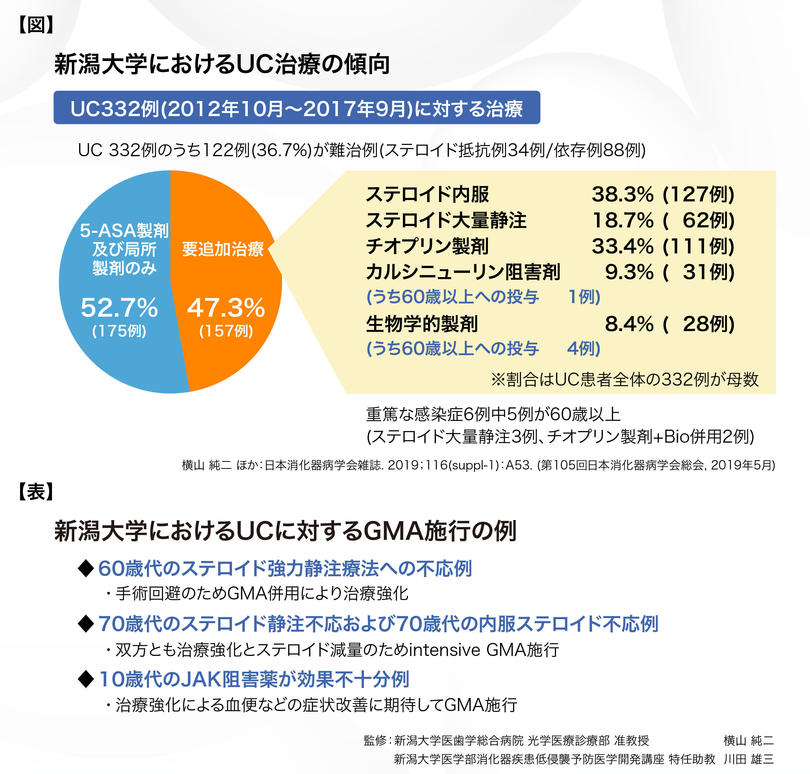

横山先生:当院において治療を行ったUC患者さんの中で、難治例の占める割合は2012年からの5年間は36.7%でしたが2)、2020年は40%を超えており、難治例の割合が徐々に増加しています。その背景として、IBD治療に対する新薬の増加と地域医療連携の進展が寄与しているものと考えます。すなわち、非難治例に対しては市中の病院やクリニックが診療を担い、難治例に対しては全身管理の観点から専門性の高い施設へ紹介する傾向が進んでいるのではないでしょうか。

――分子標的治療における新薬の登場により、既存治療に変化は生じましたか。

横山先生:生物学的製剤(Bio)などの治療選択肢が多様化しても、UCの活動期および寛解期における5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤の基本薬としての役割に変化はありません。ただし近年、特に若年層において5-ASA製剤の不耐例が多く認められ、当院に紹介されるケースが増加しています。これには、若年層における生活環境や食生活の変化や、治療初期からの5-ASA製剤の高用量投与が関与している可能性も推察されます。

前述の2012年からの5年間の治療を総括すると、当院におけるUC患者さんの中で、52.7%が5-ASA製剤及び局所製剤のみで治療を行っていました【図】。追加治療が必要な47.8%に対しては、ステロイドの内服と静注、チオプリン製剤の投与割合が高くなっており、Bioの使用率は8.4%に留まっていました。この傾向は現在でもさほど変化していない印象があり、その背景として、当科がカルシニューリン阻害剤の適切な使用法に精通していることが一因と捉えています。

川田先生:カルシニューリン阻害剤は代謝が早く、無効の場合にも他剤にスイッチしやすいため、私も選択することが多い薬剤です。Bioは血中濃度半減期が長いため、その状態で他剤へスイッチや併用を行うと想定以上の免疫抑制も危惧されます。カルシニューリン阻害剤は、血中濃度モニタリングの手法が確立しており、コントロールを図りやすいと私は考えています。

横山先生:免疫抑制にはやはり十分な注意が必要であり、私たちも主に60歳以上のUC患者さんにおいて、サイトメガロウイルス腸炎による出血性ショックや肺アスペルギルス症、リステリア髄膜炎といった重篤な感染症の経験があります2)。

川田先生:中心静脈ポート留置例では、特に感染リスクが上昇しており、高齢者へのBio投与中にカンジダ血症を認めたことがありました。早期発見は可能であったものの、やはり高齢者に対するIBD治療では、易感染性を考慮した治療と観察が重要となります。

――安全性の管理や腸管外合併症では、他科との連携も必要でしょうか。

川田先生:抗TNFα抗体製剤の投与中に皮膚炎を発症したIBD患者さんがおり、その際は皮膚科医に相談しました。腸管外合併症では関節痛を訴える方が多いので、膠原病内科とも連携しています。このようにパラドキシカル反応や腸管外合併症を疑う場合は、症状に応じて他科とも連携しつつ、科内でも相談しながら対応しています。

――薬の使い方において、ベテラン医師と若手医師とで違いはあるでしょうか。

横山先生:ベテランの立場から言うと、一般的にはやはり使い慣れた薬剤を選択したくなりますし、使用経験の乏しい薬剤は、いざという時に使いにくい傾向は認められるかもしれません。なお、治療の選択や継続を決定する際、当院では内視鏡所見を重要視しており、ベテランも若手も客観的指標として活用しています。また、治療選択においては、IBD患者の年齢も大きな要素と捉えています。

川田先生:私は横山先生の指導を受け、今でもよく相談しているため、横山先生の考えと大きな違いは無いと考えています。ただし、早期からBio導入を試みる若手医師も少なくないようです。分子標的薬の適切な導入にあたっては、適応を十分考慮し、IBD患者の全身状態を確認した上で開始すべきであり、これは医師のキャリアに関係なく、重要な点と考えます。

UC治療におけるGMAの位置付けと可能性

――IBDに対する集学的治療の一環として、顆粒球吸着療法(GMA)の位置付けを教えてください。

横山先生:Bioの登場前は、ステロイドの次の選択肢の一つとしてGMAを活用して治療の強化を図っていました。その後、各種新薬が開発され、特に重症例における治療成績が向上し、GMAの位置付けも少し変わってきました。最近、GMAを積極的に使いたいと思うのは特別な背景を持つIBD患者さんで、例えば高齢者や妊婦、担癌患者さんなどには適した治療選択肢の一つとして期待しています。

――若手医師の場合、GMAの経験に乏しいのが実情でしょうか。

川田先生:私がこれまで在籍した新潟市民病院および新潟大学では、透析室との他科連携によってGMAの施行は容易でした。しかし、全ての施設に腎臓内科や血液浄化部が設置されてはいないため、そのような場合はGMAに対する経験や認識が低くなってしまうことも考えられます。今後、GMA施行可能な透析施設とIBD診療施設において、より積極的な地域医療連携の推進が望まれます。

――新潟大学において、GMAを導入されたIBD患者さんの例を紹介ください。

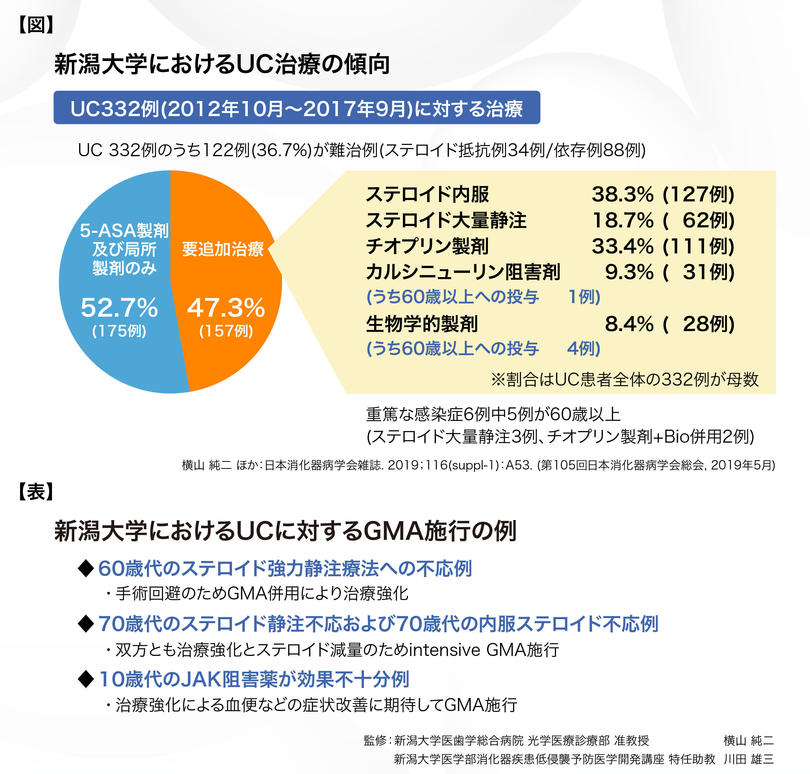

横山先生:典型的なGMA導入例を挙げますと【表】、60歳代のUC患者さんにおいて、ステロイド強力静注療法が無効だったため、手術の回避に期待してGMAによる治療強化を図った経験があります。

川田先生:私の2021年の経験では、連携施設からの紹介で、70歳代のステロイド静注不応のUC患者さんと、同じく70歳代の内服ステロイド不応のUC患者さんに対して、治療強化とステロイド減量を目的にintensive GMA(GMA週2回法)を施行しました。また、10歳代のJAK阻害薬投与中のUC患者さんにおいて血便の回数がさほど改善されなかったため、もう一押しの治療強化の目的でGMAを追加した経験があります。その他、CDにおける抗TNFα抗体製剤の効果減弱例に対しても、これまでの報告3)や経験からGMAは可能性があるのではないかと考えています。

今後のGMA治療に対する展望、メッセージ

――GMA寛解維持療法の保険適用に対する期待はいかがでしょうか。

横山先生:GMAによる寛解導入後、再燃は一定頻度で認められるため、寛解維持療法の保険適用の意義は大きいと考えます。当院ではこれまで、GMAは入院患者さんへの寛解導入が中心でしたが、今後は外来によるGMA寛解維持療法も選択肢の一つとなります。また、GMAの施行が困難な消化器クリニックとの病診連携も進展するのではないでしょうか。

川田先生:低用量ステロイドで寛解維持を行っている場合も散見されますが4)、特に高齢者では糖尿病や骨粗鬆症といった影響が危惧されます。そのような場合、GMAによる寛解維持療法が可能であれば、ステロイドの減量や離脱が図れるものと期待します5)。

――GMAの経験が少ない先生方に向けて、メッセージをお願いします。

横山先生:若い医師は、新薬へ意識が向く場合も多いのですが、既存治療を十分に活用する意識が必要と考えます。例えば、あるBioの効果減弱時に、早急に他剤へスイッチするのではなく、GMA等の既存治療を上乗せすることでコントロールが得られるケースも少なくありません。薬剤のスイッチと同様に、このような既存治療を活用した治療戦略の検討も望まれます。

川田先生:GMAは忍容性などの面から幅広い年齢層に適応となり、しかも非薬物療法であることから薬物血中濃度を考慮する必要がなく、併用時に他の治療への影響も小さいと考えます。

――最後に、IBD治療はどのように変わって行くと思いますか。

横山先生:IBD患者数は今後も増加が予想されています。さらに、新薬も相次いで登場することから、より専門的な知識が求められ、重症例や難治例に対するIBD専門医の育成が必要となります。一方、軽症から中等症で既存治療への反応が良好なIBD患者さんも多いことから、そのような場合には総合的な消化器内科医が診療を担い、重症化や難治化した際にIBD専門医に相談する地域医療連携がより一層推進していくものと考えています。

1) 川田 雄三 ほか:日本消化器病学会雑誌. 2021;118(suppl-1):A62. (第107回日本消化器病学会総会, 2021年4月)

2) 横山 純二 ほか:日本消化器病学会雑誌. 2019;116(suppl-1):A53. (第105回日本消化器病学会総会, 2019年5月)

3) Yokoyama, Y. et al.:J Crohns Colitis. 2020;14(9):1264-1273.

4) Matsuoka, K. et al.:J Crohns Colitis. 2021;15(3):358-366.

5) 承認時評価資料:潰瘍性大腸炎の寛解維持に対する血球成分除去療法の有効性の検討