GMAのこれまでとこれから:GMAのクリニカルパール探求

アダカラムインタビュー記事シリーズ

GMA 20年をこえる臨床知見からの提言

全国の先生方より、消化器および皮膚領域における最新の診療状況を踏まえた上で、様々な視点から顆粒球吸着療法(GMA)の日常診療における活用方法や工夫、メリットや課題についてお話いただきます。

IBD:炎症性腸疾患、UC:潰瘍性大腸炎、CD:クローン病、PP:膿疱性乾癬、PsA:乾癬性関節炎(関節症性乾癬)

※先生のご所属先および役職、治療指針等は掲載時点の情報です

東京医科大学におけるIBDを含む良性腸疾患診療の実際

当院は、都内中心部の新宿区に位置し、人口密集地におけるハイボリュームセンターとしての役割を果たしながら、大学病院として質の高い研究や、専門性に優れた医師の教育に注力しています。IBD診療においては、2020年10月に「炎症性腸疾患(IBD)・良性腸疾患センター」を発足し、UCでは約500名の患者さんが通院されています。センター発足以降、紹介も含め小児から高齢者まで幅広い年齢層の患者さんが増え続けており、施設の性質上、5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤の不耐例など、治療に難渋する症例や重症例の紹介が特に増加しています。また、小児の家族性地中海熱例など、単一遺伝子の異常によって発症するmonogenic IBDに対する治療経験も有しています1)。

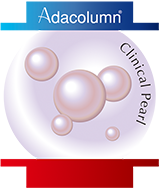

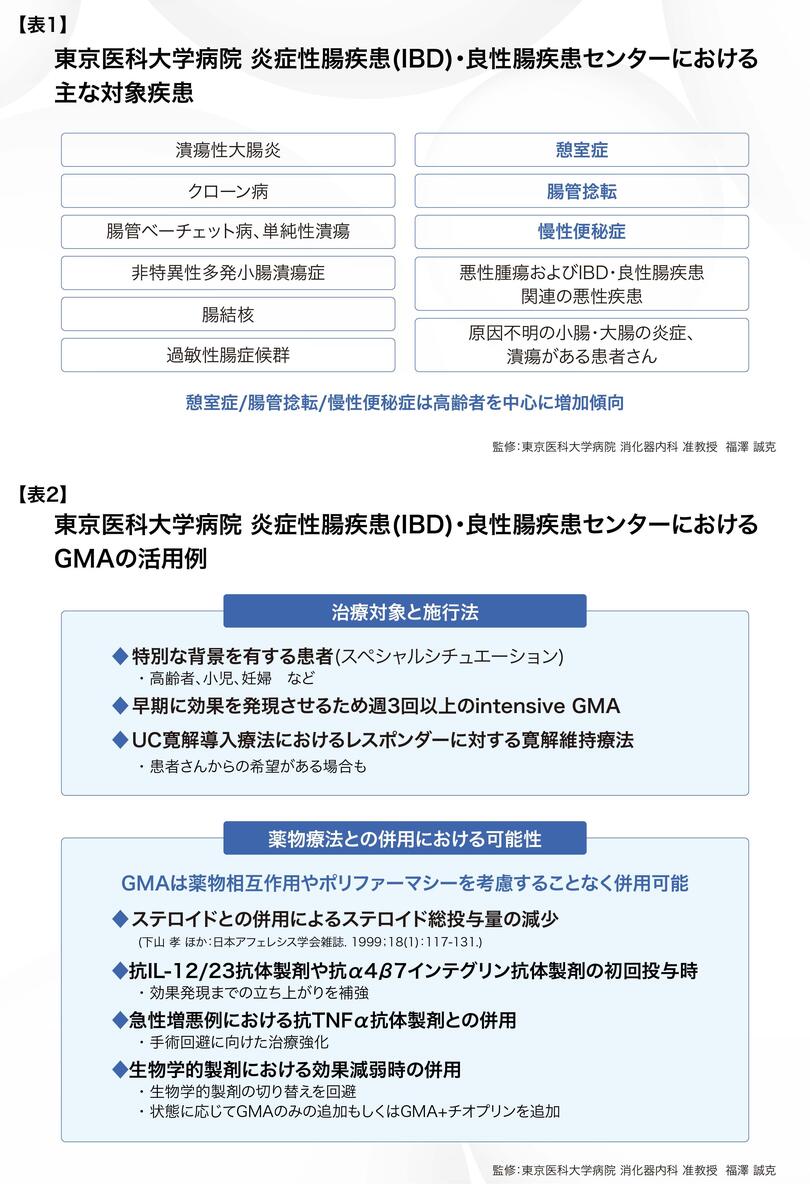

大学病院における現状として、消化器以外の様々な診療科において、良性腸疾患である便秘や過敏性腸症候群なども同時に診療しているのが実情です。そのような患者さんの相談に速やかに応え、他科の医師と適切に連携を図ることを目的として、IBDに加えて良性腸疾患センターも標榜しました【表1】。これらの良性腸疾患は、決して軽んじられる疾患ではなく、QOLや労働生産性、社会活動性の低下に加え、近年では慢性便秘症における生命予後への影響2)などのエビデンスが蓄積され始めており、適切な治療が望まれます。中でも高齢化に伴い、急性期の憩室炎や慢性の経過を辿る憩室症が慢性便秘症と併せて増加しています。高齢者では、抗血栓薬やNSAIDsの服用率が高く、憩室出血など下部消化管出血のリスクが上昇することから、憩室症は私たち良性腸疾患センターが積極的に取り組むべき疾患と捉えています。

IBD診療における多科/多職種連携の意義

当センターがIBD診療において最も重要視する点は、「日常生活への速やかな復帰」です。IBDは、他の疾患と比べて若年層が多く、学業や就労など生活への影響が大きいことから、患者さんの生活設計やライフイベントをサポートするための診療を常に心がけています。その実現に向けて重要なのが、多科/多職種連携であり、これはセンター化によって大きく推進されたと考えます。多科連携に関しては、センター内に消化器内科医と消化器外科・小児外科医、小児科・思春期科医が配属されたことから、チームによる密な連携がより一層進展しました。

小児患者さんに対しては、小児科医が成長障害に留意しながら治療を進め、適切な栄養療法などにより正常な発育を目指しています。多くのIBD治療薬が、小児に対して適応外使用となるため治療選択に難渋する場合もあります。そこで、臨床症状と内視鏡所見の両方の観点から判断するために消化器内科医が行う内視鏡検査時に小児科の主治医にも立ち会ってもらうなど、多科の意見も参考に治療方針を決定しています。また、小児患者さんがトランジションを迎える際には、消化器内科医が複数回診療に同席し、安心して小児科から消化器内科へ転科いただけるように事前の関係構築を図っています。この際、チームで診療に臨んでいることが患者さんにも伝わるため、円滑に転科を行うことができます。

多職種連携については、月1回のカンファレンスの際に、小児科・内科・外科の薬剤師と栄養士も参加の上で、積極的に意見交換を行っています。ここで、薬物治療に関する説明や栄養指導およびGMAなど非薬物療法についても情報共有を図ることで、チームとしての機能向上に繋がっています。また、連携施設とのWeb勉強会などにおいて、栄養士が講演することにより、栄養相談の患者紹介を受けるなど、多職種連携の推進は門戸を広げることにも寄与しています。

さらに当センターでは、主に小児患者さんを対象として、臨床心理士がメンタルケアを行っています。小児患者さんは繊細な場合も多く、初診時には目を合わせてくれないケースも少なくありません。また、長期間担当していると『もう今の治療を止めたい』『人生が嫌になった』などと吐露される場合もあり、臨床心理士や更にはメンタルヘルス科とも連携を図ることで前向きに疾患と向き合えるよう、意欲の回復に努めています。このように、多科/多職種連携によりチームが一丸となり、IBD患者さんの心理面も含めて「日常生活への速やかな復帰」を目指しています。

東京医科大学におけるGMAの適応と実際

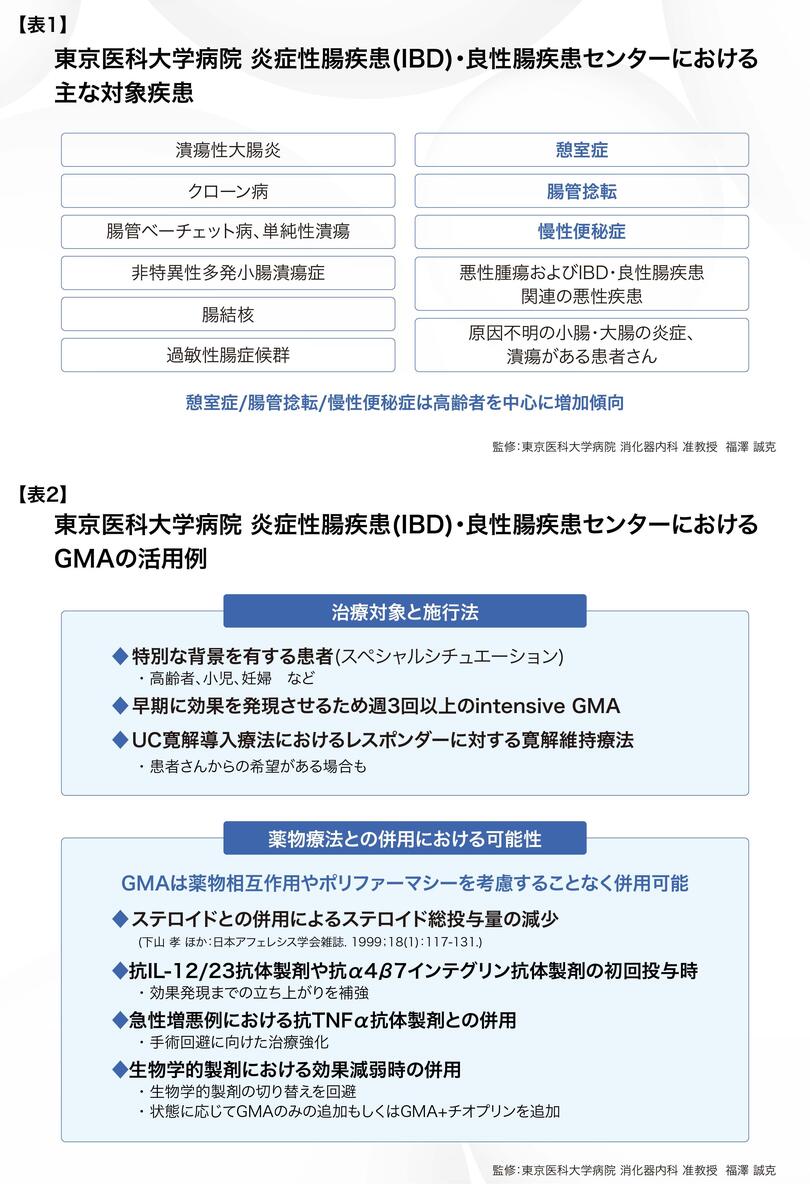

IBD診療において小児や高齢者、妊婦などのスペシャルシチュエーションでは、より一層注意が求められます。特に、患者数の増加が顕著な高齢UC患者さんに対しては、易感染性に注意しながら、速やかな効果発現を図る必要があり、ステロイドは長期投与にならないよう計画的に投与を行います。こうしたスペシャルシチュエーションのIBDにおいて、GMAの安全性および有効性が報告されており3)、GMAはこのような患者さんに対する治療選択肢の一つになると考えます【表2】。より早期の効果発現4,5)を期待して、症状に応じて週3回以上のintensive GMAを施行する場合もあります。

抗IL-12/23抗体製剤や抗α4β7インテグリン抗体製剤の初回投与時に、これらの薬剤が効果を発現するまでの期間においてGMAを併用することで効果を補強したり、急性増悪例における手術回避に向けた治療強化として、抗TNFα抗体製剤にGMAを併用した経験も有しています。また、生物学的製剤(Bio)の効果減弱を認めた際に、薬剤の切り替えではなく、GMAを併用、あるいはGMAとチオプリンを併用することで、治療強化を図ることも有用と考えます。

GMAは非薬物療法のため、薬物相互作用やポリファーマシーを考慮することなく併用が可能となる点の意義は大きく、特に代謝機能が低下しやすい高齢者において、治療効果の底上げを図る際の選択肢の一つとして期待されます。なお、薬物療法とGMAの併用は、Bioに限らず、ステロイドでも有効であり、実際にステロイド総投与量の減少が報告されています6)。

一方、GMAによる寛解導入療法に良好な反応性を示したケースでは、UC患者さんからGMAによる寛解維持療法を希望される場合もあります。これらの患者さんでは、速やかな効果発現などを自覚され、安全性を含め自分に適している治療と実感されている可能性があり、今後も治療を継続する予定です。ただし課題として、初回施行の際に『血液透析のような治療』と表現すると驚かれる方も散見されるため、例えば『炎症の原因を取り除いて残りは返す治療』など、より患者さんに寄り添った優しい表現による説明が望まれます。

今後のGMAの展望として、特にUCの寛解維持療法において、地域医療連携をより推進させ、患者さんの近隣施設における施行が広がることを期待しています。地域医療連携は、GMAに限らずIBD診療においてきわめて重要であり、患者さんの紹介および逆紹介に向けた施設間の関係構築は、IBDセンターを発足する際の重要なポイントと考えます。IBDセンターにおいて、難治例や重症例に対して集中的な治療を行い、安定した後に近隣の施設で維持療法を行うような、いわば地域全体でIBD診療に取り組むことで、増加を続けるIBD患者さんの治療成績およびQOLの更なる向上が期待されます。

1) 長谷川 里奈 ほか:日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌. 2022;36(1):43-44. (第48回日本小児栄養消化器肝臓学会学術集会, 2021年10月)

2) Sumida, K. et al.:Atherosclerosis. 2019;281:114-120.

3) Motoya, S. et al.:BMC Gastroenterol. 2019;19(1):196.

(利益相反:本研究は一部JIMROの資金提供を受けて行われた。著者の一部はJIMROの社員である。)

4) Sakuraba, A. et al.:Am J Gastroenterol. 2009;104(12):2990-2995.

(利益相反:本研究の一部の施設はJIMROからアダカラムの提供を受けた。)

5) Yamamoto, T. et al.:J Gastroenterol. 2011;46(8):1003-1009.

6) 下山孝ほか:日本アフェレシス学会雑誌 1999;18(1):117-131.

(利益相反:本研究はJIMROの資金提供を受けて行われた。)