GMAのこれまでとこれから:GMAのクリニカルパール探求

アダカラムインタビュー記事シリーズ

GMA 20年をこえる臨床知見からの提言

全国の先生方より、消化器および皮膚領域における最新の診療状況を踏まえた上で、様々な視点から顆粒球吸着療法(GMA)の日常診療における活用方法や工夫、メリットや課題についてお話いただきます。

IBD:炎症性腸疾患、UC:潰瘍性大腸炎、CD:クローン病、PP:膿疱性乾癬、PsA:乾癬性関節炎(関節症性乾癬)

※先生のご所属先および役職、治療指針等は掲載時点の情報です

小児IBD患者の現況と近年の傾向 戸板先生 :札幌厚生病院において2021年度は、小児の新患として潰瘍性大腸炎(UC)が13例、クローン病(CD)が21例と、過去最も多い患者数となりました。この背景には、COVID-19の流行による生活環境の変化に伴うストレス等が影響を与えている可能性も考えられますが、直近2~3年の新患はCDの方が多くなっており、この点は注目すべき傾向と捉えています。

石毛先生 :群馬県の小児人口は、過去20年間で2割以上減少していますが、小児IBD患者数は増加を続け、10万人あたりの罹患率は2000年の0.33人から2019年には3.39人へ、約10倍上昇しました1) 。そして、この期間の増加率は、UCが0.06%/年、CDが0.09%/年と、CDの方が1.5倍高い増加率を示しました。これは、全国的な傾向であり、2004年からの10年間で、小児CDの有病率は73.8%増加していることから2) 、戸板先生が指摘されたCOVID-19による生活環境の変化等を含め、小児CD増加に関与する背景因子の解析が望まれます。

戸板先生 :当院において超早期発症型IBD(Very Early Onset-IBD: VEO-IBD)が増加しています。現在は約2人/年と、従来の2倍以上に増加した印象を持っています。VEO-IBDに関しては、順天堂大学などが中心となって全国疫学調査を実施しており、国内全体で約40人/年の発症が推定されていますが3) 、当院における昨今の急増を鑑みると、再調査の早急な実施が必要と考えられます。

石毛先生 :群馬大学においても、VEO-IBDを紹介されるケースが増加しています。VEO-IBDでは、単一遺伝子異常に伴う"Monogenic IBD"の患者さんを一定頻度で認めるため、その的確な診断は、疾患特異的治療による予後改善のために重要です。従って、従来の遺伝子パネルシーケンスによる検査はもとより、新規バリアントに起因するVEO-IBDに対しても、病態の解明に向けた研究体制の構築が求められます。

――増加する小児IBDに対して、その診療を担う専門医やスタッフの人数は充足していますか。戸板先生 :小児IBDに対する専門的な施設は非常に数が少なく、北海道では当院が中心的な役割を果たしているものと考えます。北海道は広大なだけに、札幌以外の地域における小児IBD診療の均てん化が求められており、私たちも積極的に啓発活動を行っているのですが、専門施設の増加には繋がっていないのが実情です。今後の小児IBD診療を担う若手の医師や看護師の教育は、北海道のみならず全国における喫緊の課題ではないでしょうか。

石毛先生 :小児栄養消化器肝臓学会でも小児IBD専門医の育成に向けて、セミナーなどを開催しており、その中でIBDの複雑な病態や日進月歩の治療に興味を持つ小児科医の存在を実感しています。しかし、実臨床では小児IBD患者さんを診療する機会に乏しい点が大きな課題となっているため、例えば札幌厚生病院のようなハイボリュームセンターにおける研修など、実践的なスキルアップの機会を創出し、両者を結ぶことが重要と考えています。

小児IBDに対する診療の実際と課題、留意点 戸板先生 :自己注射が可能な抗TNFα抗体製剤が、小児UCへ適応拡大となり、治療選択肢が広がりました。小児UCは重症化しやすいにも関わらず、使用可能な薬剤は限られるのが現状であり、そのような中で私たちは5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤の最大量投与をはじめとして、ステロイドのパルス療法などによりコントロールを図ってきました。これらの既存治療は現在でも中心的な役割を果たしていますが、ステロイドで十分な効果が得られない場合の治療選択肢として、自己注射を含む抗TNFα抗体製剤や顆粒球吸着療法(GMA)の併用などによる治療強化の意義は大きいと考えます。

石毛先生 :小児UC治療における課題の一つとして、成人に対して十分なエビデンスを有する薬剤が、小児においては必ずしも期待通りの効果を認めない場合があげられます。血中アルブミン濃度が低いと抗TNF-α抗体製剤のクリアランスが上昇することが知られています4) 。抗TNFα抗体製剤を通常通り投与すると、成人に比べて血中アルブミン濃度が低い小児では血中薬物濃度が十分上昇しない場合も散見されます。これら新薬における血中濃度管理のために、日本の小児UC患者さんにおける投与法の最適化に関する知見の集積に期待しています。

――小児UC治療に対するステロイド投与時の留意点について教えてください。石毛先生 :ステロイドは小児UCの寛解導入において必要不可欠な薬剤ですが、併せて成長障害への配慮が求められます。ステロイドの長期使用により成長障害のリスクが増加しますが、現在では治療選択肢が増加したことによって、減少しつつあるものと推察されます。一方、ステロイドによるムーンフェイスは、退院して学校に登校できる前後の時期に顕著となる場合も少なくありません。やはり、見た目の問題は小児において決して軽視すべきではなく、登校への意欲を持続させるためにも、ムーンフェイスには十分注意する必要があります。

戸板先生 :ステロイドによるムーンフェイスや体型変化は、きわめて重要な課題ですが、寛解導入療法におけるステロイドの意義も大きいため、適切にステロイドを用いた上で、可能な限り早期のステロイド漸減や中止に向けた取り組みが求められます。例えば、ステロイドとGMAの併用は、ステロイド総投与量を減少させる報告もあり5) 、選択肢の一つとして期待されます。

――次に、小児CD治療の現況について教えていただけますか。石毛先生 :小児CDでは、非薬物療法である栄養療法の有効性が成人よりも高く、安全性の考慮が必要な小児に対して、治療指針が示すように第一選択として重要な治療となります。特に小児CDでは、診断に至った時点で成長障害を呈する場合も少なくないため、ステロイド回避の点からも栄養療法の意義は大きくなっています。また、重症例では当然ながら生物学的製剤(Bio)を導入しますが、それ以外では将来の治療選択肢としてBioを温存させるためにも栄養療法は重要と考えます。

戸板先生 :栄養療法や栄養指導は、当院においても小児CD治療の根幹として捉えており、特に初発時の入念な説明によって、その重要性について患者さんとご家族から理解を得ることに注力しています。具体的には、病状に応じて一日の栄養量の1/2~2/3を成分栄養剤から摂取し、残りの食事は低脂肪、低残渣を心掛けてもらいます。この初発時の栄養療法によって自覚症状が改善されると、成分栄養剤をおいしく感じるようになる場合も多く、それ以降の栄養療法も円滑に持続されやすい印象を持っています。

――小児IBD治療におけるGMAの意義や可能性について解説いただけますか。戸板先生 :小児IBDでは、ご家族が疾患や治療について勉強されていることが多い印象があります。治療選択肢が限られていることを把握されている場合もあり、そのような際は、Bioを将来に向けて温存しておくために、GMAを治療選択肢の一つとしてご提案しています。また、Bio投与後の効果減弱時においても、GMAの併用による効果の維持が報告されており6) 、他のBioへの切り替えの回避による選択肢の温存も期待できます。

石毛先生 :GMAは2000年の保険適用以降、小児UCに対する重要な選択肢の一つであり続けているのではないでしょうか。近年、様々な新薬が臨床に登場しましたが、ステロイドでも寛解導入に至らない場合や、Bio投与中にCRPは低いものの臨床症状が残存するような場合に、GMAの併用によって、もう一押しの治療強化が図れる点の意義は大きいと考えます。

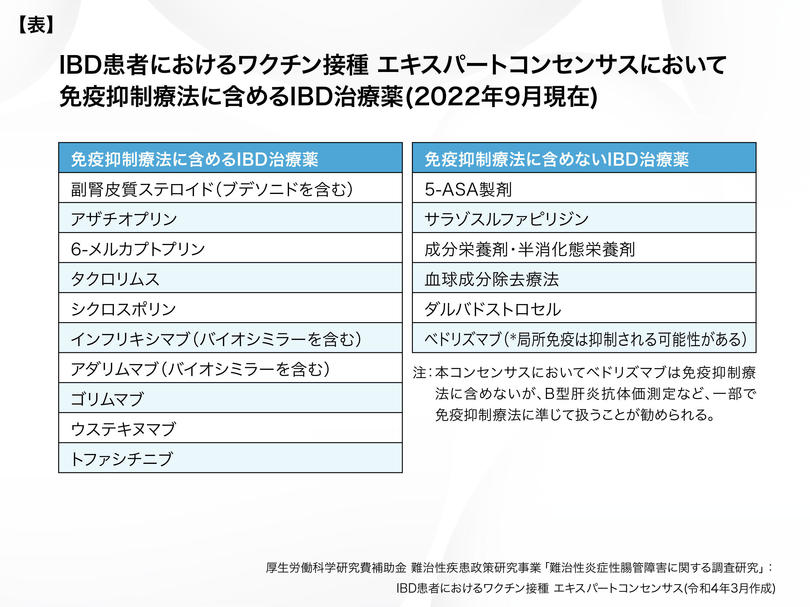

小児IBDにおけるワクチン接種に関する留意点 石毛先生 :IBD患者さんにおける感染症予防やワクチン接種に関しては、2021年に欧州炎症性腸疾患会議(ECCO)やカナダ消化器病学会から相次いでガイドラインが発表され7,8) 、日本でも2022年3月に「IBD患者におけるワクチン接種 エキスパートコンセンサス」9) が提示されるなど、大きな注目を集めています。

私もコンセンサス作成に携わりましたが、免疫抑制療法の多様化と長期化が進んでいる一方、日本を含む世界中の小児IBD専門医が、十分なワクチンの知識やノウハウを持ち合わせていないのが現況です。特にBioは、一度投与を開始すると継続的な投与が必要になることから、可能な限り早期にワクチン接種や感染の既往を確認して、ワクチンが必要な場合はBio投与前に接種を済ませておくことが重要となります。

また、2022年現在、小児IBD診療における大きな課題の一つが水痘です。水痘ワクチンは、2014年に任意接種から定期接種へと移行しましたが、定期接種となる前の今の中学生前後の世代は、ワクチンを接種していない場合もあり、抗体価が低いままIBDの好発年齢を迎えている可能性があります。仮に免疫抑制療法中に水痘を発症すると、水痘の重症化リスクが上昇してしまい、生命予後への影響も危惧されることから、事前の十分なチェックにより確証を持った上での免疫抑制療法の開始が必須と考えます。

水痘などの抗体価が不明あるいは低い小児IBD患者さんに対して、IBDの病勢を踏まえた上でワクチン接種を検討するべきではありますが、エキスパートコンセンサスが提示している免疫抑制療法に含まれない治療によって【表 】、いわば時間をかせぐことが可能な場合は、その時間を利用したワクチン接種の実施などが求められます。このような際に、GMAは免疫抑制療法に含まれない治療の一つとして期待されます。

小児IBD診療におけるバイオマーカーの意義と移行期医療の展望 戸板先生 :近年、IBDの病勢把握に向けて、便中カルプロテクチン(FC)やロイシンリッチα2グリコプロテイン(LRG)が、粘膜の炎症を捉えるバイオマーカーとして注目されています。小児IBDにおいては、急速に増悪するケースが珍しくないため、細やかな病勢把握が求められますが、成人でも負担となる内視鏡検査は可能な限り回数を減らしたいのが実情です。そのために、各種バイオマーカーによる病勢把握は積極的に活用すべき検査と捉えています。

小児のFCにおいては、便を採取して持参する抵抗感が、成人よりも比較的小さい印象を持っており、定期的にFCを実施しておくことで、数値が大きく変化した場合に、内視鏡検査実施の理解が得られやすい側面もあります。また、自分で症状を伝えることが難しいVEO-IBDなどの患者さんの場合、体重や身長に加え、家族から便回数や血便の量、痛そうにしていた時間などについて質問を行っていますが、FCを活用することにより診断精度の向上が期待されるため、具体的な手法について、今後の更なる知見の集積が望まれます。

――最後に、今後の小児IBD患者のトランジションの方向性についてお教えいただけますか。戸板先生 :移行期医療は、学会のテーマになるほど重要な課題であり、全国的にも徐々に浸透しつつあります。当院では、消化器内科と連携を図りながら、半年以上かけて、ゆっくりとトランジションを進めています。ただし現状では、引っ越しなどを契機にトランジションを行ったIBD患者さんが、それまでの小児科の対応との違いにショックを受ける場合も散見されるため、患者中心の円滑な移行に向けて、システムやノウハウの標準化が進むことを期待しています。この点からも、九州大学などに設置されているトランジショナルケア外来の可能性について注目しています。

石毛先生 :トランジショナルケア外来の設置にあたっては、IBDナースの常駐などの点から、全ての施設が対応できるわけではありません。現時点では、戸板先生が指摘されたように、時間をかけながらIBD患者さんと家族に丁寧な説明を行い、併せて消化器内科との連携を図ることが重要となります。一方、今後の円滑な移行期医療の実現に向けては、患者会に支援をいただき、実体験から得られた要点の伝授や不安の解消などに期待しています。

1) 西澤 拓哉, 石毛 崇 ほか:日児栄消肝誌. 2019;33(suppl):102. (第46回日本小児栄養消化器肝臓学会, 2019年11月)