※本記事は2023年に行われた座談会を基に作成いたしました

寛解維持に求められる安全性:回避する選択肢

青山先生:近年、新たな作用機序を有する分子標的薬が炎症性腸疾患(IBD)に保険適用され、治療選択肢が広がりましたが、各薬剤の優先順位については、未だ治療指針として提示されていないのが実情です。一方、患者背景から避けた方が望ましい治療について、様々な知見が集積されてきています。

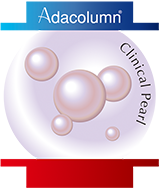

このような知見に基づき、治療選択の際に効果の強さ・速さを考慮する "Positive Selection"と、安全性を考慮して回避する(選択しない) "Negative Selection"を症例の状況で判断することになります。具体的には病勢が強い活動期では選択肢は限られPositivesSelection優先で選択は限られますが、病勢に余裕がある活動期、さらに寛解期では、多くの選択肢があり、患者さまとともに治療を決定するSDM(Shared Decision Making)が重要で、MS(Medical Staff)の関与が重要です【図1】。本座談会では、IBD治療選択、なかでもNegative Selectionの実際と、その意義について討議を進めたいと思います。

まずは、IBD治療において重要な薬剤であるチオプリン製剤について考えたいのですが、使用される一つのケースとして、抗TNFα抗体製剤と併用することで治療強化と効果減弱の抑制を期待した投与1,2)があげられます。私も従来は、クローン病(CD)のみならず潰瘍性大腸炎(UC)に対しても多くの場合、抗TNFα抗体製剤にチオプリン製剤を併用していましたが、現在は長期的な安全性も考慮して、抗TNFα抗体製剤のみを投与しています。

堀田先生:IBD治療においてチオプリン製剤は重要な薬剤ですが、「潰瘍性大腸炎・クローン病 診断基準・治療指針(令和4年度改訂版)」には、『チオプリン製剤投与中にEpstein-Barrウイルス(EBV)に初感染、あるいはEBVの再活性化を生じた場合、持続する発熱、血球減少、高フェリチン血症などを伴って、血球貪食症候群を発症する可能性がある。』と記載されています。また、海外からチオプリン製剤の使用によりリンパ球増殖性疾患の発症リスクが高くなる可能性が報告され3,4)、EBV感染との関連性が指摘されており、EBV未感染例に対するチオプリン製剤の導入には注意を要するとも言及されています。

日本人は海外よりもリンパ腫のリスクが高くないと言われていますが、当院ではEBVへの感染検査を全例に実施しており、リスクとベネフィットを考慮した上でチオプリン製剤の投与を行っています。私はUCとCDの双方において、基本的に抗TNFα抗体製剤とチオプリン製剤を併用していますが、漫然と長期間併用するわけではなく、2年を限度として、チオプリン製剤を中止しています。

横尾先生:私もEBVは全例検査を実施しており、未感染例へのチオプリン製剤投与は基本的に回避しています。現在、チオプリン製剤は、添付文書において妊婦および妊娠の可能性のある患者さんに対する禁忌が解除され、「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する」との注意喚起に変更されました。しかし実臨床では、妊娠されたIBD患者さん自らの希望で投与を避ける場合も散見されます。

IBD罹患が妊娠に与える影響について、催奇形性の増加は認められなかったものの5)、各種IBD治療による影響は、必ずしも十分解明されているとは言えない部分もあります。IBD患者さんにとって妊娠への影響は非常に心配な点でもあることから、安全性を重要視したNegative Selectionに則った治療戦略の意義は大きいと考えます。なお、私は妊婦におけるチオプリン製剤の代替として、安全性を考慮して非薬物療法である顆粒球吸着療法(GMA)や、通院頻度を考慮して投与間隔の長い生物学的製剤(Bio)を活用しています。

高齢者IBD患者に対する分子標的薬の使用状況

青山先生:妊娠・授乳期はSpecial Situationであり、治療において十分な注意を払っている現況について解説いただきましたが、同じくSpecial Situationである高齢IBD患者さんにおけるBioの使用については、いかがでしょうか。

横尾先生:私は年齢に関わらず、IBDの病勢をコントロールするために抗TNFα抗体製剤をはじめとしたBioに加え、JAK阻害薬も活用しています。ただし、65歳以上の患者さんへ投与する際は、感染症はもとより、併存症や喫煙状況なども確認した上での選択となります。特に併存症の中でも、担癌患者さんに対する分子標的薬の投与は、十分な注意が必要と考えます。

堀田先生:やはり高齢者においても、病勢コントロールのために分子標的薬を投与せざるを得ない状況となる場合も珍しくありません。ただしそのような場合は、病勢を観察しながら、抗α4β7インテグリン抗体製剤あるいは抗IL-12/23抗体製剤から投与を開始しています。

青山先生:抗TNFα抗体製剤は、IBD治療にパラダイムシフトをもたらした重要な薬剤ですが、65歳以上の高齢IBD患者さんに対しては、若年IBD患者さんに比べ、感染症や腫瘍、死亡リスクの増加を認めたコホート研究が報告されています6)。このため、病勢を考慮して投与が必要と判断した際は、十分なスクリーニングと入念な経過観察が求められます。

高齢UC患者さんに対しては、「潰瘍性大腸炎治療指針 Supplement -高齢者潰瘍性大腸炎編-(平成30年度)」において、『高齢UC患者に血球成分除去療法(CAP)を施行した場合の副作用発現率は非高齢UC患者と差はなく、安全に施行できる。』と記載されており、GMAはNegative Selectionの観点からも、高齢UC患者さんに対する治療選択肢の一つと考えます。実際に当院では、UCの寛解維持療法においてもGMAを治療選択肢の一つとして適切に活用しています。

実臨床におけるステロイド依存例の発現状況

青山先生:次にステロイドについて考えたいのですが、分子標的薬が登場した現在でも、IBD治療においてベースとなる薬剤であり、その重要性に変化はありません。例えば、小児IBD患者さんでは成長障害への注意も求められますが、成長曲線から逸脱していなければ一度は投与を行う場合が多いのではないでしょうか。ただし、小児に限らずステロイド依存例や抵抗例といった難治化が課題となるため、その実情について横尾先生より解説いただけますか。

横尾先生:UC治療では、分子標的薬の登場によって、ステロイド処方は減少したものと考えられやすいのですが、英国において抗TNFα抗体製剤の登場前後の状況を比較したところ、むしろ登場後の方がステロイドを投与される患者割合は増加したと報告されています7)。この現象の背景には、患者数が世界的に増加する中で、開業医がUCを診療するようになり、特に地方の開業医ではステロイド処方に抵抗を感じにくい傾向にある点8)が関与した可能性も推察されています。

やはり、ステロイド治療は短期間の集中的な投与が重要であり、安全性の観点から中途半端な用量を長く続けることは避ける必要があります。さらに中途半端な用量の長期投与は難治化に繋がり、その後のGMAや分子標的薬などの治療反応性を低下させる可能性も考えられるだけに、UC治療におけるステロイドの適正使用が求められます。

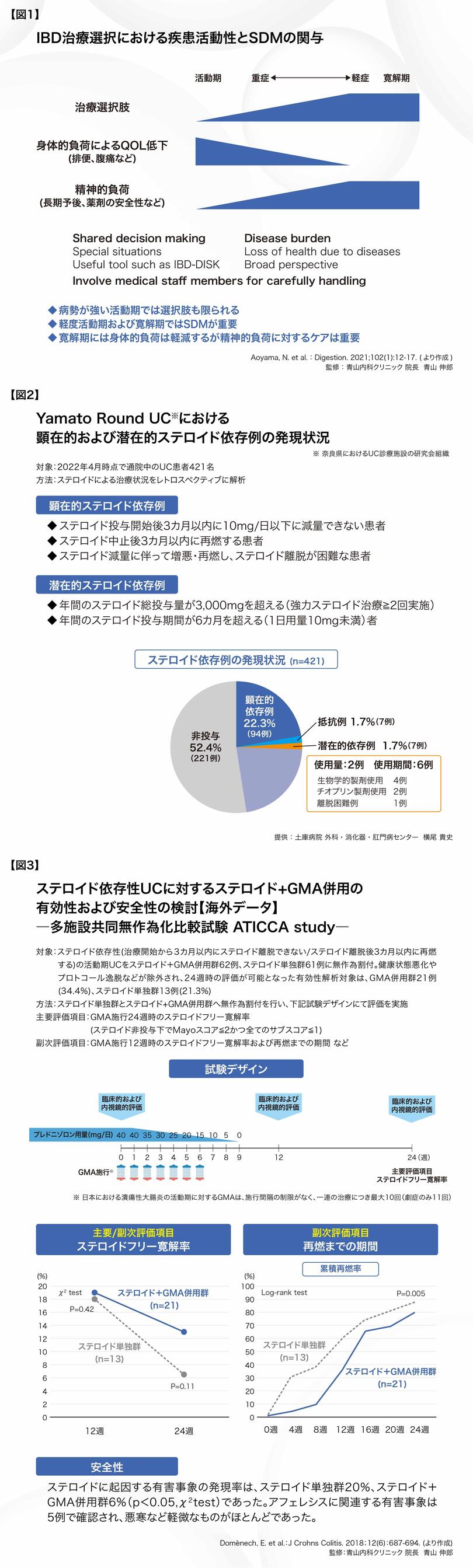

ステロイド総投与量に着目すると、40mg/日で投与を開始した場合、離脱するまでに約1,200mgのステロイド投与を要します。再燃時には更なるステロイド投与を必要とし、総投与量も増加します。私たちは、ステロイド年間総投与量が3,000mgを超えるか、あるいは例え 10mg/日以下であっても年間投与日数が6カ月を超えるようなケースを"潜在的ステロイド依存例"と捉え、奈良県におけるUC診療施設の研究会組織「Yamato Round UC」において、2022年4月に通院中であったUC 421例を対象に調査を行いました。その結果、1.7%が潜在的ステロイド依存例であり【図2】、決して無視できない割合を占めていました。これら潜在的な場合も含め、ステロイド依存例では、次に選択する治療の反応性が低下する可能性もあることから、早めに治療強化を図ることが望まれます。

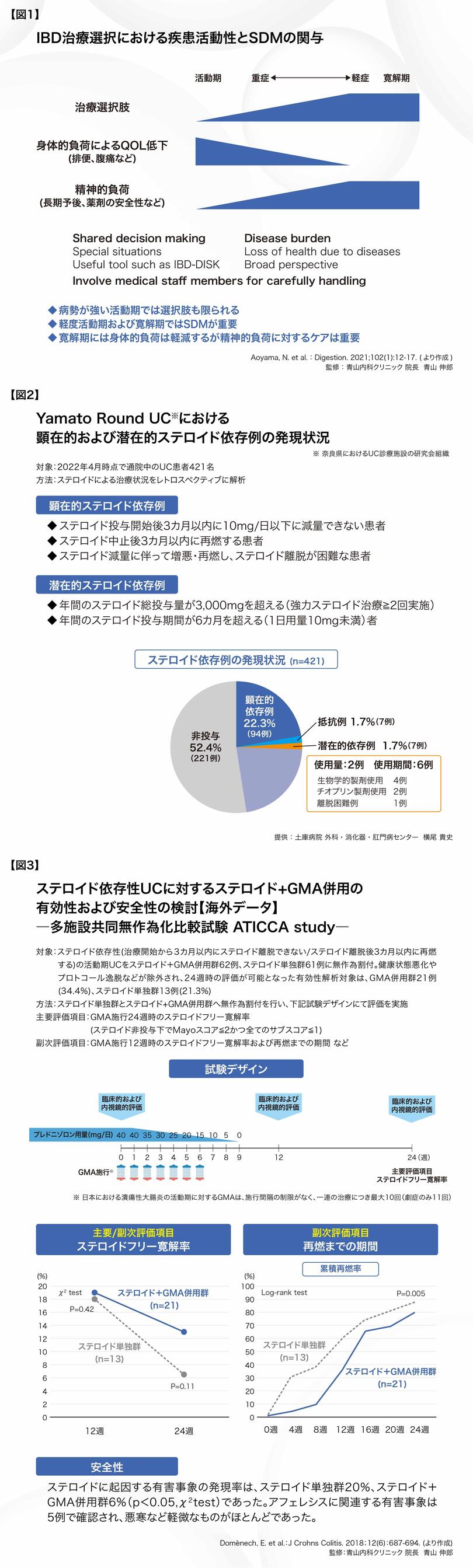

ステロイド依存の兆候を捉えた際、治療強化の選択肢の一つとしてGMAがあげられます。GMAは、欧州における多施設共同無作為化比較試験「ATTICA study9)」において、ステロイド依存例に対して、ステロイドにGMAを6回併用しながら、9週までの間にステロイドを漸減させたところ、ステロイド単独群に比べ再燃までの期間をハザード比1.7にて有意に延長させました【図3】。この試験における注目点として、GMA併用群では9週までのステロイド漸減期間における再燃率が低い点であり、すなわち、GMAによる寛解維持療法を続けることで再燃を長期間抑えることが期待できる点ではないかと考えます。

堀田先生:私は、UCの寛解導入において、ステロイド治療を2回は行い、それ以降の再燃時は他の治療を含め幅広く検討しています。なお、ステロイドを投与する際は、安全性はもとよりステロイド依存例を減少させるためにも、投与期間を考慮しながら確実にステロイド離脱に導くことが重要と考えます。

中核病院のIBD診療における多職種連携の実際

青山先生:IBD診療においては、治療に関わる医療スタッフによる患者さんの状態観察や病態のヒアリングも重要であり、治療成績やQOL向上のために多職種連携の推進が必須となっています。そこで、中核病院におけるIBDの多職種連携の実際について、堀田先生より解説いただけますか。

堀田先生:当院では、IBDの多職種連携を推進するにあたって、まずは医療スタッフに疾患への興味を抱いてもらうために、IBDをテーマとしたマンガコミックを含む書籍やパンフレットを設置することから始め、順を追って治験への参加や小腸内視鏡などの検査機器の整備などを行いました。現在は、幅広く院内11職種から構成されるIBDチームとなっており、最近では便中カルプロテクチンの院内測定が可能となるなど進展を続けています。

IBDチームのカンファレンスでは、各職種の特徴や特技をレクチャーしてもらうことで、それを十分活用するための連携の探索や、薬剤師や管理栄養士が主導する臨床研究の立案、院内独自の資格制度の設立などを行い、IBDチームとしてのモチベーション向上に取り組んでいます。

GMAに関しては、腎臓内科のスタッフによる積極的な協力のもと、殆どの症例において円滑にGMAが行われています。腎臓内科の看護師と臨床工学技士はIBDチームに参加しており、疾患の特性を理解しているため、GMA施行中の時間を活用して病態の変化や治療の希望、日常生活の問題点などを適確にヒアリングしています。それを消化器内科にフィードバックしてもらうことで、より一層患者さんに寄り添った共同意思決定(SDM)へと繋がります。

今後の課題として、当施設は平日9時から17時がIBD診療体制となっていることから、土曜日や夕刻以降もGMAが施行できるよう、透析施設との地域医療連携を構築したいと考えています。UCの維持療法では、Bioを選択することも多いのが現状ですが、患者さんの近隣施設においてGMAが施行可能になると、UCの維持療法としてもGMAを活用しやすくなるものと期待しています。

横尾先生:当施設では、土曜日もGMAが施行可能であり、やはり患者さんにとって利便性が高いことを実感しています。また、透析クリニックとの連携も行っていますが、GMAによるUCの寛解導入療法を連携先で行い、当院で維持療法としてGMAを行うなど、連携によってフレキシブルな対応が可能となっています。

青山先生:GMA施行中のヒアリングについても解説いただきましたが、このような情報収集はきわめて重要となります。この際、就労などの両立支援はコーディネーターへ、メンタル的な課題は精神科へ、いずれも適切に橋渡しを行い、私たちはIBD診療に集中する点も重要と考えます。特にメンタル的な課題は、むしろ活動期から寛解期に移行した時期に発現することも多く、十分な注意が必要です。その背景として、寛解維持療法では患者自身が何を優先すべきか悩むことが多く、再燃抑制を第一にするか、安全性が気になるのか、医療費の負担や通院へのリソースをどうするかなど、生活を左右する様々な選択肢が登場します。

UC患者さんを対象とした「ICONIC study10)」では、試験を通じて医師の評価よりUC患者さんの自己評価の方が苦痛の度合いが大きいことが報告されており、医師がUC患者の重症度を過小評価している可能性が示唆されました。この結果からも、多職種がIBDの病態を理解した上で患者さんに寄り添い、情報を収集することが重要と推察されます。それだけにIBD診療に携わるスタッフは負担を要することとなりますが、臨床研究の実施や学会発表などに協力することでモチベーションの維持に努め、併せて健康的な生活に向けた余裕のある勤務体制の確保が望まれます。

最後に、本座談会では実臨床における貴重な意見が集約され、有意義な討議となりました。本日は先生方ありがとうございました。

1) Colombel, JF. et al.:N Engl J Med. 2010;362(15):1383-1395.

2) Colombel, JF. et al.:Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17(8):1525-1532.

3) Kandiel, A. et al.:Gut. 2005;54(8):1121-1125.

4) Gordon, J. et al.:J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;62(5):711-714.

5) Naganuma, M. et al.:J Crohns Colitis. 2011;5(4):317-323.

6) Cottone, M. et al.:Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9(1):30-35.

7) Chhaya, V. et al.:Aliment Pharmacol Ther. 2016;44(5):482-494.

8) Tan, M. et al.:Intern Med J. 2012;42(7):801-807.

9) Domènech, E. et al.:J Crohns Colitis. 2018;12(6):687-694.

10) Ghosh, S. et al.:J Crohns Colitis. 2020;15(2):228-237.