GMAのこれまでとこれから:GMAのクリニカルパール探求

アダカラムインタビュー記事シリーズ

GMA 20年をこえる臨床知見からの提言

全国の先生方より、消化器および皮膚領域における最新の診療状況を踏まえた上で、様々な視点から顆粒球吸着療法(GMA)の日常診療における活用方法や工夫、メリットや課題についてお話いただきます。

IBD:炎症性腸疾患、UC:潰瘍性大腸炎、CD:クローン病、PP:膿疱性乾癬、PsA:乾癬性関節炎(関節症性乾癬)

※先生のご所属先および役職、治療指針等は掲載時点の情報です

クリニックがIBD診療を行うことの意義

炎症性腸疾患(IBD)に関しては、開院から1年間で潰瘍性大腸炎(UC)約210名、クローン病(CD)約20名を診療し、IBD患者数も増加を続けています。IBDは指定難病ですが、国内の患者数はUC 22万人、CD 7万人に達していると推計され1) 、ある程度一般的な疾患となりつつあります。従って、IBDを中核病院のみで診療する体制は限界が近づいており、地域のクリニックにおいても診療を行うことの意義は大きいと考えます。地域のクリニックの場合、基本的に毎日同じ医師が担当し、土曜日の診療を行う施設も多いことから、患者さんの安心感に加え、学業や仕事など日常生活への影響が小さくなる点も期待されます。一方、地域クリニックにおいて手術や入院などが必要と判断した際は、円滑かつ速やかに中核病院と連携を取れる体制を整備しておくことが重要となります。

また、近距離の通院や待ち時間の短さなどの利便性はもとより、高齢者において増加する併存症や感冒などのcommon diseaseに対して、一人の医師が総合的な診療を行うことは、IBDの病勢コントロールにも寄与するものと考えています。IBD患者さんの高齢化対策の点からも、地域クリニックによるIBD診療の意義は大きいのではないでしょうか。

IBD、特にUCにおいて、地域医療連携における地域のクリニックの更なる推進に注目が集まっています。現在、クリニック院長の中心的な年齢層である50~60歳代の医師は、IBD診療の黎明期に医局員を経験された方も多く、IBDに対する診療経験は必ずしも十分ではないのが実情です。しかし、IBD患者数の増加に伴い、近年は豊富な経験を積んだ勤務医が増加していることから、今後クリニックを開業される消化器内科医において、UC診療への積極的な取り組みが期待されます。

IBD診療における便中カルプロテクチンの活用法について

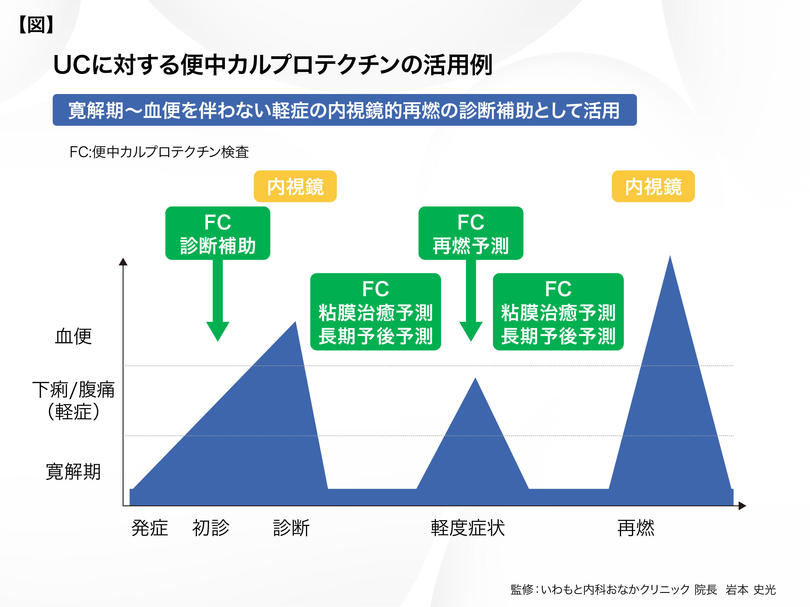

UCに対するFCの具体的な活用法として、まずはスクリーニングにおける診断補助から始まり、粘膜治癒および長期予後の予測因子2) 、さらに再燃予測因子3) としても期待されます【図 】。そして、FC値より判断した最適なタイミングで内視鏡検査や治療強化を行うことで、UCの病勢管理に寄与するものと考えます。

一方、2010年代の半ば、CDに対するFCの知見は、UCと比べて限られていました。そこで、当時在籍していた東京医科歯科大学病院において、私たちは粘膜治癒予測因子としてのFCの可能性について臨床研究を行いました4) 。本研究では、小腸型CD 39例を含むCD 69例を対象として、小腸バルーン内視鏡による改訂SES-CD(Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease)とFC値との相関について解析しました。その結果、粘膜治癒を改訂SES-CD=0と定義した場合、FCのカットオフ値92mg/kgに設定すると、CD全例に対して感度94%:特異度88%、小腸型CDに対して感度87%:特異度88%で粘膜治癒の予測因子となることが示されました。そして2021年12月、本報告も根拠の一つとして採択され、FCはCDの病態把握補助の保険適用となりました。

IBDの長期予後において、発がんの除外診断のためにも定期的な内視鏡検査が必要となりますが、臨床的評価の面からはUC、CDともにFCで充足できる可能性はあると考えられます。まずはFCを測定し、高値であれば内視鏡検査を行う、という流れをあらかじめ患者さんにお伝えしていれば、小児を含むIBD患者さんにとって、内視鏡検査はより受け入れやすいものになると推察されます。また、寛解状態であっても慢性的な下痢が残存する場合も珍しくないため、UCの再燃か過敏性腸症候群などの合併かの判定においても、FCは有用と捉えています。

IBD治療におけるGMAの意義と可能性

治療の安全性について、特に考慮が必要となるのは、高齢者や小児、妊婦、免疫抑制作用を有する薬剤の多剤服用例などです。このような特別な背景を有するIBD患者さんに対して、顆粒球吸着療法(GMA)の臨床成績が報告されていることから5) 、GMAは安全性の考慮が必要な場合の選択肢の一つになると私は考えます。実際に、GMAの印象的な症例として、UCとメラノーマの合併例において、UCが悪化した際、メラノーマへの影響を鑑みてBio等の投与を回避し、GMAを選択した経験があります。このようなIBDの担癌患者に関しては、今後も増加が予想されるため、GMAの知見が集積されることを期待しています。

私自身、高校生の時にUCを発症し、様々な治療を受け、患者としてもGMAを経験しました。IBD患者さんの気持ちや事情も十分に理解できるため、可能な限り患者さんの希望を尊重して寄り添いながら、日常生活を守るための診療に注力したいと考えています。開業の際、クリニック名に消化器科や胃腸科を用いず、「おなかクリニック」と名付けたのは、患者さんに親しみやすさを持っていただき、気軽に来院、相談して欲しいと望んだためです。今後も、病気だけではなく患者さんの生活や気持ちなど、全体を診ることを意識しながら、診療に臨んでいきたいと思います。

1) 日本消化器病学会:炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン2020(改訂第2版)