GMAのこれまでとこれから:GMAのクリニカルパール探求

アダカラムインタビュー記事シリーズ

GMA 20年をこえる臨床知見からの提言

全国の先生方より、消化器および皮膚領域における最新の診療状況を踏まえた上で、様々な視点から顆粒球吸着療法(GMA)の日常診療における活用方法や工夫、メリットや課題についてお話いただきます。

IBD:炎症性腸疾患、UC:潰瘍性大腸炎、CD:クローン病、PP:膿疱性乾癬、PsA:乾癬性関節炎(関節症性乾癬)

※先生のご所属先および役職、治療指針等は掲載時点の情報です

クローン病の治療 / 診療方針に関する新たな提言について

――まず注目を集めているテーマとしまして、2023年4月発行のJournal of Gastroenterology誌に掲載されたクローン病(CD)治療に関するデルファイコンセンサスリコメンデーション1) (以下"提言")について教えて下さい。

仲瀬先生 :こちらの提言は、私や平井先生など12名の委員がエビデンスに基づき作成したステートメントに対して、CD診療のスペシャリスト 54名の投票により採択を行った"デルファイ法"を用いたコンセンサスとなっています。本提言は日本の現況に合致したTreat to Target(T2T)の推進を目的の一つとしており、特に若い先生方の教科書的な存在になることを期待しています。このため、欧米のガイドラインをそのまま引用するようなことは行わず、日本のCDにおいて高い合併率を示す肛門病変などにフォーカスして、内科と外科が共同で作成した点が特徴と考えます。

平井先生 :欧米のガイドラインでは、肛門病変に加え小腸の狭窄病変に対しても殆ど言及されていないのが実情です。従って欧米におけるエビデンスの評価に悩む部分もあり、日本のエビデンスも決して十分ではないため、スペシャリストの投票結果が割れる場合も珍しくありませんでした。それでも日本のCD病態の特性を考慮して入念に知見を集積し、本提言に日本のスペシャリストの見解を集約させたことの意義は大きいのではないでしょうか。

仲瀬先生 :投票結果が割れた項目に加え、たとえ投票により合意が得られていてもエビデンスレベルの低い項目が、本提言の作成によって抽出された点も重要であり、それらを検証する新たなstudyの実施が求められます。今後、若い先生方を中心として、それら新たなエビデンスを反映させた形で、定期的な改訂が続いていくことを期待します。

現在の IBD 診療における T2T の実際

――最新のCD治療に関する提言などによりT2Tの推進が図られていますが、実臨床ではどの程度一般化しているのでしょうか。

平井先生 :T2Tの指針となるSTRIDE-II2) において、炎症性腸疾患(IBD)の治療目標は「短期目標として臨床症状の改善」「中期目標としてバイオマーカーの正常化」「長期目標として内視鏡的治癒(粘膜治癒)」と設定されており、それらに応じた適切な経過観察と、効果不十分時の積極的な治療強化の検討が求められています。IBD専門医の多くは、従来から粘膜治癒を目指す治療を行っていましたが、このSTRIDE-IIを契機として、消化器内科の非IBD専門医や若い先生方のT2Tに対する意識がより一層向上したものと捉えています。そのような先生方を支援し、IBD診療の標準化や均てん化を図るために、私たちIBD専門医は、バイオマーカーの使い分けや内視鏡検査の実施タイミング、Mayo Endoscopic Subscore(MES) 1の場合の治療強化などについて、実践的なエビデンスの構築を行う必要があると考えます。

仲瀬先生 :例えば内視鏡検査に関しては、病勢の把握に加え、大腸腫瘍サーベイランスの目的もある点など、私たちIBD専門医がより深く一般臨床医の先生方へ伝える必要があるのではないでしょうか。その上でバイオマーカーを活用して、適切なタイミングで内視鏡検査を行うことが重要となります。なお、当院では主にCDにおいて、ロイシンリッチα2グリコプロテイン(LRG)測定を血漿検体で行っており、当日速やかに結果が得られています。一方、便中カルプロテクチン(FC)は、LRGと異なり便の持参を必要とするものの、臨床的寛解期におけるフォローに適しており、各試薬により設定されたカットオフ値より更に低い値を目指して、3カ月に一度の定期的な観察を行っています。

平井先生 :特に潰瘍性大腸炎(UC)の再燃において、臨床症状に変化が見られない状態でも、先行してFCの上昇を認める場合が多いことから、当院では寛解期のUCをはじめとして再燃の兆候を鋭敏に捉える目的で積極的に活用しています。小児をはじめとして、内視鏡検査に対する患者さんの負担は決して小さくありません。FCは、可能な限り内視鏡の頻度を調整しつつ、粘膜の状態を把握するための重要な検査の一つと捉えています。

仲瀬先生 :全てのIBD患者さんにおいて、粘膜治癒を目指す治療の意義は共通ですが、個々の患者さんの病態や治療状況、ライフスタイルなどは多種多様であり、粘膜治癒へのアプローチは、それらを鑑みて個別化することが求められます。例えば、MES 1からMES 0を達成するために治療強化を図るかどうかについても、個々の患者さんで判断は異なります。

平井先生 :MES 1のUC患者さんにおいて、5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤が標準量の場合、MES 0を目指すために高用量への変更は珍しくありません。また、再燃が多いUC患者さんでは、チオプリン製剤の追加も検討されます。ただし、生物学的製剤(Bio)による寛解維持療法を行っている場合は、症状悪化や副作用発現のリスクを考慮して、治療強化のために薬剤を変更することなくMES 1のまま経過を観察するケースが一般的です。

仲瀬先生 :顆粒球吸着療法(GMA)はCAPTAIN study3) の結果を受けてUCの寛解維持療法として保険適用となり、粘膜治癒達成に向けた治療強化における選択肢の一つとして期待されます。特に5-ASA不耐例やNUDT 15 遺伝子多型例など、5-ASA製剤およびチオプリン製剤が使用しにくい患者さんに対してGMAは適していると推測されます。なお近年、日本では5-ASA不耐例の増加が治療上の課題となっていますが4) 、その背景として、5-ASA製剤の主流がサラゾスルファピリジン製剤から、様々な剤型の経口メサラジン製剤へと移行した点が関与する可能性も否定できないのではないでしょうか。実際に、経口メサラジン製剤において不耐を呈した際に、サラゾスルファピリジン製剤への変更により、投与継続に至った例を経験しています。

平井先生 : 5-ASA不耐は、欧米の学会等において、さほど注目を集めておらず、日本の現況との温度差を感じます。日本で広く使用されている時間依存性やpH依存性などの経口メサラジン製剤は、安全性に優れる印象もありますが、腸内細菌による酸化的代謝を受けて5-ASAへ変換されるサラゾスルファピリジン製剤は、決して旧世代の薬剤ではなく、適する患者さんも少なくないと推察されます。

現在の IBD 治療の課題に対する GMA の可能性

――現在のIBD治療では、患者高齢化などへの対応が重要となっていますが、そのようなスペシャルシチュエーションにおけるGMAの可能性について解説いただけますか。

平井先生 :GMAは、高齢者を含む感染症のリスクが高い場合に期待される治療選択肢の一つとなります。また、腸管外合併症を呈する場合も、顆粒球の浸潤を抑制する作用機序から良い適応となるのではないでしょうか5) 。

仲瀬先生 :UC患者において、症状が急激に悪化した場合やステロイドおよび免疫調節薬などに不応の場合、サイトメガロウイルス(CMV)の再活性化を疑う必要があります。そのような際は、Antigenemia法をはじめとした検査が求められますが、並行してUCのコントロールに向けてGMAが重要な選択肢の一つとして期待されます。CMV再活性化を疑う大部分のUCに対して、ウイルスへの影響の観点からもGMAは適すると捉えています6) 。

平井先生 :CMV再活性化を疑う場合など、実臨床においてステロイド投与が難しいUC患者さんは珍しくありません。UCの寛解導入におけるGMAの保険適用は、基本的にステロイド依存/抵抗性を示す難治例ですが、厚生労働科学研究班事業による「潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針(令和4年版)」では、難治性UCの定義として、ステロイド依存/抵抗例に加え『ステロイド以外の厳密な内科的治療下にありながら、頻回に再燃をくりかえすあるいは慢性持続型を呈するもの。』と記載されています。GMAを活用する際は、この難治性UCの定義を理解しておく必要があります。

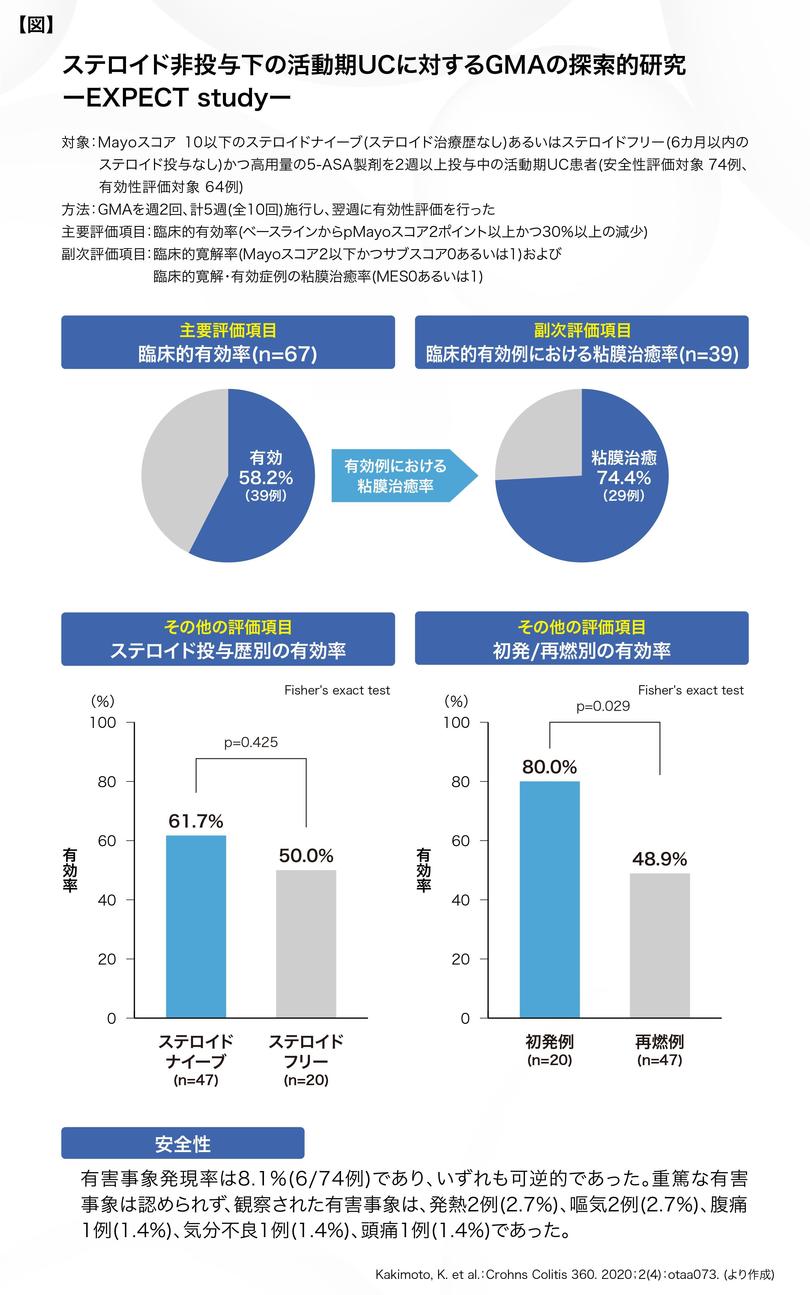

仲瀬先生 :ステロイド非投与下の活動期UCに対するGMAの可能性に関して、5-ASA最大用量を投与しても改善しないステロイド投与歴が無い例(ステロイドナイーブ例)および6カ月以内の投与歴が無いステロイドフリー例を対象としたEXPECT study7) が参考となります【図 】。このstudyの注目すべきポイントは、臨床的有効が認められたケースの74.4%において粘膜治癒を達成していた点であり、ステロイド非投与下におけるGMAの内視鏡的有効性が示されたものと考えます。なお、ステロイドナイーブとステロイドフリー間に有意差は認められませんでしたが、初発例では再燃例に比べ、有意に高い臨床的有効率が示されました。これらから、ステロイド非投与下にある難治性UCの特に初発例に対して、GMAは粘膜治癒の達成が期待される選択肢の一つと推測されます。

IBD 診療における多職種連携および SDM の在りかた

――現在のIBD診療において重要視されている多職種連携の理想像や共同意思決定(SDM)におけるポイントについて教えて下さい。

仲瀬先生 :例えば、薬剤師による多種多様化したIBD治療薬の説明や管理、GMA施行時の臨床工学技士による説明や栄養士による食事指導など、現在のIBD診療において多職種連携は必要不可欠となっています。課題としては、異動の多い看護師がIBDに専従することが困難な点や、当院のようにセンター化されていない場合はカンファレンスの頻度が少なくなる点が挙げられます。

平井先生 :当院では、念願であった炎症性腸疾患先進治療センターを、2021年4月に開設することができました。専任的な看護師が2名在籍しており、多職種カンファレンスを開いて、薬剤師や栄養士はもとより、ソーシャルワーカーも参加して、仕事と治療の両立支援などについても話し合っています。センターの医療スタッフは、日本炎症性腸疾患学会をはじめとして小児やストーマ関連の学会などでも積極的に報告を行っていますが、このような活動はセンター全体のモチベーションや治療成績の向上への寄与が期待されるため、私たち医師も積極的な支援を心掛けています。

仲瀬先生 :SDMにおける前提として、正しい情報を患者さんが理解できるように伝えることが重要となります。まずは、現在の患者さんの病勢について理解を得た上で、そこに適した全ての治療選択肢の提示を行います。さらに各治療法の効果や安全性、利便性についても説明し、患者さんの希望もヒアリングしながら知識の共有を図り、最終的に患者さん自身の決定を目指すことがSDMの本質ではないでしょうか。

平井先生 :患者さんの中には、『先生のお子さんでしたら、どの治療にしますか?』、『もう先生が決めてください』と一つの選択肢を求める方も散見されます。そのような場合も、一種類の治療のみを提示することは避け、改めて患者さんのライフスタイルなどを鑑みて、複数の選択肢を提示しています。やはり、自分で選択した治療はアドヒアランスに優れる印象があるため、患者さんが望む近い将来の目標を聞き取り、例えば修学旅行や体育祭、家族のイベントなどの実現に向けた治療について、共に意思決定を行っていくことが重要と考えます。

――後編に続く

1) Nakase, F., Esaki, M., Hirai, F. et al.:J Gastroenterol. 2023;58(4):313-345.